中国疫情开放时间表,从严格防控到逐步解封的历程回顾

2020年初,新冠疫情暴发后,中国迅速采取了一系列严格的防控措施,包括封锁城市、大规模核酸检测和隔离政策,这些措施在初期有效控制了疫情的扩散,但也引发了关于经济、社会和国际交流的长期影响讨论,随着全球疫情形势的变化和科学认知的深入,中国逐步调整防疫政策,最终在2022年底至2023年初实现全面开放,本文将详细梳理中国疫情开放的关键时间节点、政策调整的背景及其影响。

中国防疫政策的三个阶段

严格防控阶段(2020年1月—2022年11月)

在疫情初期,中国采取了“动态清零”政策,通过封控、流调和大规模核酸检测快速扑灭局部疫情,这一阶段的特点是:

- 入境隔离政策:所有入境人员需接受“14+7”或“7+3”隔离。

- 健康码与行程码:依托数字化手段追踪人员流动,限制高风险地区出行。

- 局部封控:如武汉、上海等城市曾实施严格封锁。

这一政策有效降低了感染率和死亡率,但也对经济和社会生活造成了一定影响。

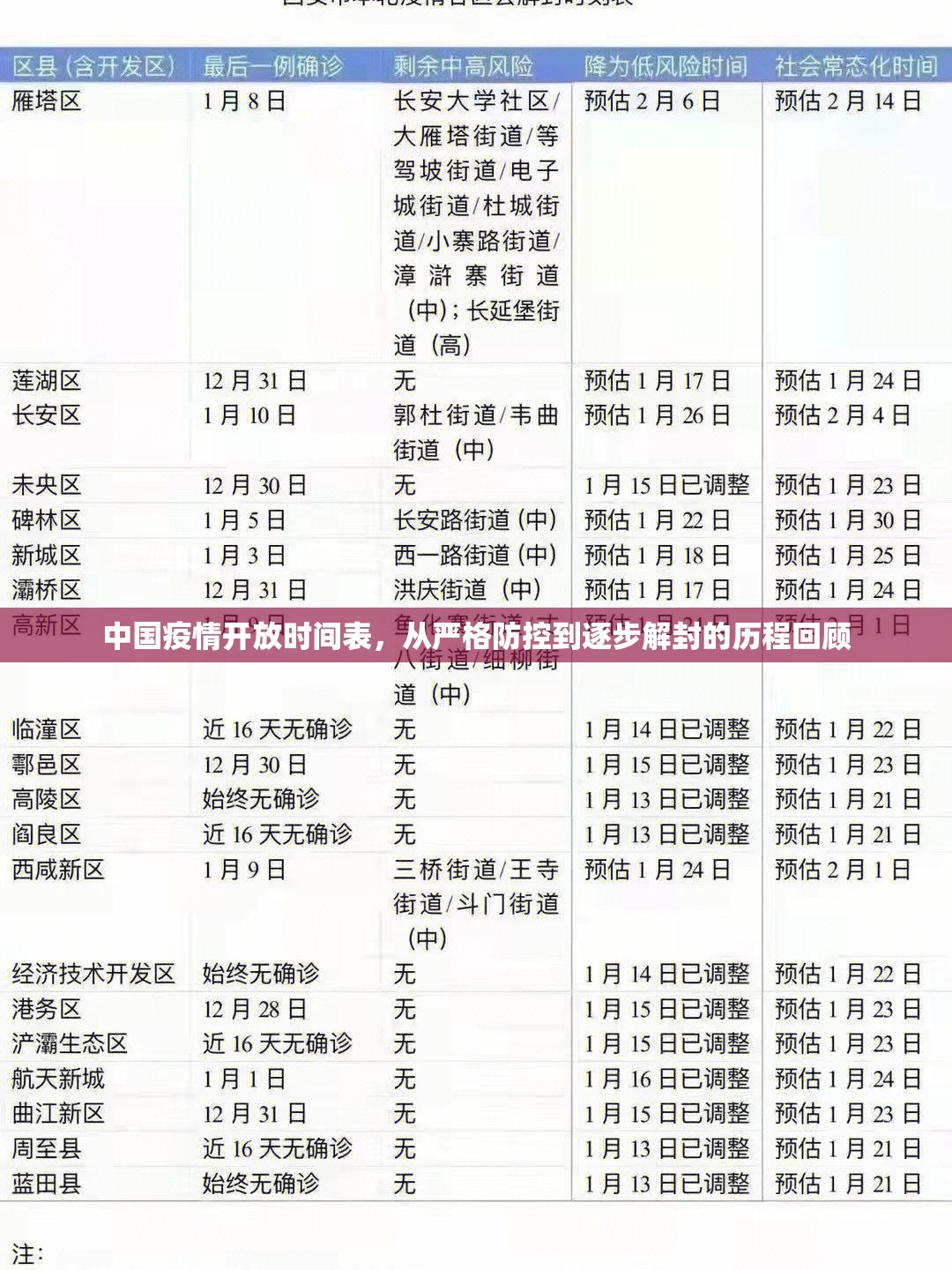

政策优化阶段(2022年11月—12月)

2022年11月,随着奥密克戎毒株致病力减弱、疫苗接种率提高,中国开始逐步调整防疫措施,包括:

- “二十条”优化措施(11月11日):缩短隔离时间,取消次密接判定,减少核酸检测频次。

- “新十条”措施(12月7日):明确无症状和轻症可居家隔离,不再查验健康码和核酸证明。

- 取消入境隔离(12月26日):将“5+3”入境隔离调整为“0+3”,并于2023年1月8日全面取消。

这些调整标志着中国防疫重心从“防感染”转向“防重症”。

全面开放阶段(2023年1月至今)

2023年1月8日,中国正式将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”,取消入境核酸检测和集中隔离,恢复国际航班和签证办理,此后:

- 社会面恢复常态:公共场所不再要求戴口罩,学校、企业全面复工复课。

- 经济复苏:消费、旅游等行业快速回暖,2023年GDP增长5.2%。

- 国际交流重启:中外人员往来逐步恢复,2023年出入境人次超2.1亿。

开放背后的关键因素

- 科学依据:奥密克戎毒株致病力下降,疫苗接种率超90%。

- 经济压力:严格防控对中小企业、外贸和消费造成冲击。

- 社会诉求:公众对正常生活的需求日益强烈。

- 国际环境:全球多数国家已开放,中国需与国际接轨。

开放后的挑战与展望

短期阵痛

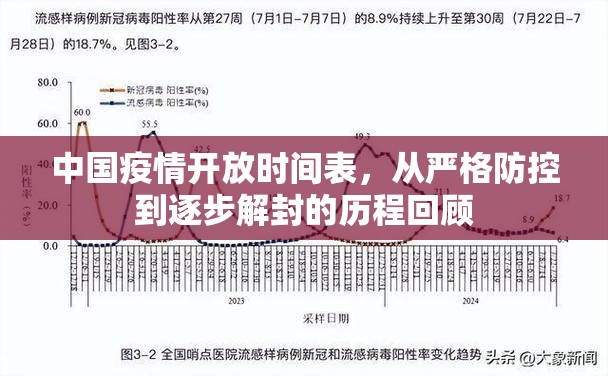

2022年12月至2023年1月,感染人数激增,医疗资源短期承压,但重症率和死亡率保持在较低水平。

长期影响

- 经济复苏:2023年消费和旅游业反弹,但房地产等行业仍需时间恢复。

- 公共卫生体系完善:基层医疗资源投入增加,分级诊疗制度强化。

未来展望

中国防疫政策转向“常态化管理”,强调科学防控与经济发展平衡,为全球抗疫提供新范式。

中国的疫情开放并非一蹴而就,而是基于科学研判和社会需求的渐进过程,从严格清零到全面解封,这一历程既体现了“人民至上”的初心,也展现了政策灵活调整的能力,如何在开放中防范新发传染病,仍是需要持续探索的课题。

(全文约1200字)

发表评论